主要內容回顧

2019年10月31日上午10點,由必一体育主辦的年度外專講座“什麽是跨文化性——從海德堡大學視角的詮釋嘗試”在師統講堂成功舉辦。本場講座邀請了德國海德堡大學蘇珊·裏希特教授(Prof. Dr. Susan Richter)主講,北京外國語大學大學周海霞副教授擔任翻譯,必一体育田青院長為本次講座致辭♉️。

裏希特教授在講座開始🤷🏿,介紹了德國海德堡大學“全球語境下的亞洲和歐洲”研究項目👩🏽🦱,她和她們的團隊正在從跨學科的角度🫶,展開“跨文化性的學術研究”,目前還沒有最終的結果,但她表示她此次所講述的觀點一定是最新的研究成果,並希望可以與各位感興趣的老師同學共同探討。

裏希特教授從“跨文化性”的學術史背景談起,指出文化是一個動態發展過程💩,而跨文化性是在考慮文化動態性基礎上的學術理論,促使人們找到新的研究方法。

教授強調文化一直在自我適應🐋、自我發展來引出建立跨文化性觀念的原因。她指出“文化是一條流動的河流”,且各種文化之間是會交互的🧞,因此在文化變化進程中,不能將兩種文化割裂開來👸🏿。

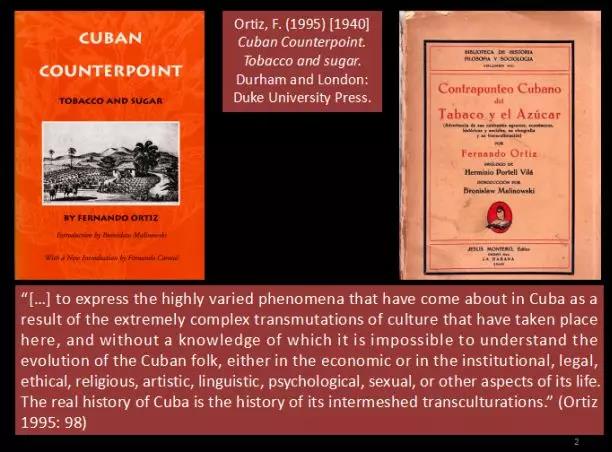

接下來🫂,裏希特從概念史和學術史的角度,梳理了“跨文化性”這一概念發展六個代表性的研究人物、著作和觀點,詳細介紹跨文化性概念的發展歷程🖐。同時,也對Fernando Ortiz、Mary Louise Pratt、Welsch、Hender等人的理論進行了深入的討論和細致的辨析。

裏希特教授指出,Ortiz是在古巴復雜的文化環境的前提下👨🏿🚀⛳️,給“跨文化性”進行了定義🕖,如果不這樣的話,人們就無法理解古巴製度、宗教,心理等方面的復雜性⬅️,以及她何以如此。Prast起初一直用文化相對獨立的角度來做研究,但後來他發現交流是一直存在的,比如👨🚒,拿破侖發現新大陸,並非是發現一塊以前不存在的陸地🧑🏼🦰😹,而是對原本就存在的舊大陸的再發現。而後,在“第三空間”理論的框架下🧙🏽,印度的一位學者又提出新的設想👩🏼🎤:文化是通過模仿轉化進行發展延續的🏌🏻♀️。跨文化是在虛擬空間文化間隙跨文化的思想理念的交流👷🏼,這使全球都有非物質文化的交流。另外🤮,裏希特教授點出跨文化性新方案的重要觀點是🪫:媒介交流是資本全球化的交流,媒介本身是經濟,這再次有力的證明了“文化交流與經濟交流是不可分割的”🏃🏻♀️。

那麽,一種文化的最終解體與外來文化介入是否有關?答案是否定的🤍。因為媒體學廣泛認為文化是交流的,因此不必擔心外來文化對本文化造成影響,從古至今世界文化一直都是相互交流影響的。

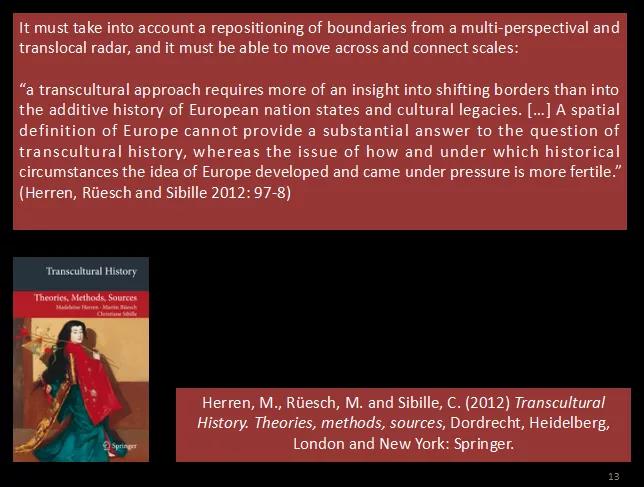

裏希特教授從正反兩面來探討關於研究跨文化性對學術研究的重要影響有哪些㊙️。它可能會固定思想預設,也可能催生新的研究方法與視角🦥🛌🏼,從而產生生產力💇🏽♀️。她提出:“界限是生產製造出來的,我們要做的是跨越界限🔟。”對此,我們需要找到普世性視角——所有文化都是具有跨文化性的。

其實🆚,人類每一個設想、每個物質實體都具有跨文化性💃。跨文化性不只是簡單的一個定義理論👱,它也對研究範式🏌️♀️、研究範圍、研究性質,研究視角實現了新的轉變⛵️🧑🏼💼,也對藝術史中原創與復製品及殖民藝術提供了很大幫助。尤其應該放棄殖民主義與高低層次劃分的思想🕸。

裏希特教授承認,即使她帶來的講座已經是海德堡大學對於跨文化性研究的最新成果♻️,但仍需要對學術研究方法進行新的改進。要走跨文化路線,就要摒棄舊的世界理解,轉換視角🛐,以發散性思維研究文化的發展與交流👨🚀,能更好地關註原先被稱作邊緣化的文化⚂。擴大學術研究範圍,實現跨學科的合作,使聚合力達到1+1>2的效果😏。

本次講座吸引了來自北京大學↗️、北京外國語大學以及北京必一体育平台各院系的師生👷🏿,主題報告之後的問答環節依然精彩。

問答環節舉隅

Q1🚈:

謝謝老師,您剛才說Ortiz在五十年代提出時並未收到重視🚛,但為何直到五十年後,也就是九十年代會興起👊🏼,並引發廣泛關註🎍🈲?

A1:

感謝您提的問題👩🏿🚒,誠如你所說📱,五十年代的時代背景有二戰♻,納粹國家民族主義盛行,那麽在古巴呢👩🏻🦲,美國是占有絕對地位的🛕🦹🏻♀️,而且它有非常強烈的文化優越感,不僅是它作為殖民者對被殖民者的文化優越感,而且認為自己對於其他文化也是有優越感🧑🏻💼,在這樣的背景下,Ortiz的方案是逆流而上的👨👩👦👦,在當時這種政治主流環境下,這些西方歐洲大國占據主動權和主權的環境下🐋,不管是德國、英國還是美國👮🏻,這樣小小的浪花都是激不起反饋和反應的🧒🏿,所以,這其實就是他當時面臨的背景問題。

Q2💜🧜♂️:

跨文化這個新視角、跨學科、跨界都是非常好的,但是它的界限在哪裏🏌🏿♀️?如果我們的學科是全部放開的話🦇,那麽歷史學🤲🏼,文學,哲學等它們的邊界在哪裏?是不是就不用邊界了,如果不用邊界的話,那我們現在的學科就需要重新設置🤸♂️🧑🏽🎨,那又該怎麽設置呢?

A2🍸:

我們這個海德堡大學的研究團隊認為,我們不是放棄或是取消哪一個學科,我們只是說把學科的邊界擴大一些😛,舉個例子吧🛀🏽🚴🏽♀️,比如在二十世紀九十年代或者2000年左右🧑🏽🎨,我們互相之間沒有關聯的學科無論在方法上還是理論上都是進行越來越緊密的合作,能從彼此之間學習到很多知識,所以我就是想說並不是要取消界限,所有這些原來該有的學科都還是存在的,只不過它們之間互相接近,互相受益而已👩🏿💼。在舉一個例子🎙,在很長一段時間裏🚸,歷史學考察的對象是文字材料👫🏻,包括寫在紙或者皮的材料上面,但是不久前我們發現圖片同樣也是能承載和記錄歷史事件的🧑🏻🦽。所以呢👼🏽,圖片就從藝術史學的研究對象變成歷史學的研究對象🤽🏼♂️。到了現在🚣,除了圖片,還會有具體的物質材料👩👩👧🪦,比如有刻有文字或者其他的石製品🤷🏻,現在也是歷史學科研究的對象,但之前出土的這些石頭是考古學研究的對象🏊🏻♂️。在歐洲的科學研究裏現在出現一個物質轉向的概念,就是說我們應該去考察很多以前存在或是又被發現的物質材料🙏🏼🧍♂️。也就是說,不同的學科,在對象、資源材料來源方法上,我們都是希望不同的學科能夠彼此接近,但就像剛才說的,不是取消🪗。

Q3🪭:

因為我是研究非洲的,所以我特別能理解把邊緣化文化納入人類主流的研究範疇,但是我想知道的是在這種文化交流的過程中🌼,有沒有主動的一面或者強勢的一面,它們可以平等交流🕦👝,但是在量上是不是還有差異性🛬?謝謝。

A3:

我非常同意您這種說法,一些非洲文化確實是處於被邊緣化的境遇當中,我想說肯定是存在更強勢的文化,這種文化也會更加積極的去被納入文化交流之中,在全球化進展之中🌸👨🏼🏫,有些文化更積極主動的現象是我們能觀察到的,但有不少的文化相對而言就沒有那麽積極了。因此在全球的交流中,也就不太能看到它們的身影。對這些特別積極的文化,我們可以去旅行➾,或者是外交人員跟他們接觸,我們就可以獲知一些關於他們的情況。但是通過人員之間接觸來傳遞文化信息,在很多時候經常會被壓製下來🍯,尤其是通過殖民主義主導的方案👨🦯➡️🚧。在殖民主義或全球化環境下,有一個事實就是有些文化是處於邊緣化的。是因為有更多的文化在文化與文化的交流之中起到主導作用。我們在這裏除了要說哪些文化更積極更活躍之外,也要問為什麽會產生這樣的現象。我的建議是可以做一個微歷史研究🧑🏻🏫,比方說把某個非洲部落的文化放到全球化中觀察,他當然是一個被邊緣化的文化,但是⏺👩🏻⚕️,假如我們把觀察視角半徑縮小到部落方圓百裏的範圍內觀察👩🏽💼,那麽這個文化的影響很有可能是小範圍內的主導積極活躍的文化⏳。現在在研究領域有一個術語🍳,就叫全球再地化。這就要從微歷史的角度出發,去做一個不僅是全球對比,也是當地的一個對比。

講座回響舉隅

本次講座讓我們從全新的視角——海德堡大學研究團隊的視角了解了什麽是跨文化性👩🏽🐕🦺,真實的感受到西方文化與東方文化的碰撞交融。德語闡釋,漢語翻譯,不同的語言👯,同樣的共鳴。第一次德語講座🤏🏻♋️,可以感受到蘇珊教授的親切與熱情,感受到她的博學與謙遜,一場跨文化的盛宴,何等美哉。

—19必一体育鄧金晶

有幸聽到了 Susan Richter關於跨文化性的報告,Susan從頭至尾為我們傳達了文化是一條流動的河流這樣一種開放的觀點🍱。跨文化性不僅是文化與文化之間再認識再研究的一種觀點,而且同樣的為我們創造力極大的學術生產力。不僅是文化之間可以跨越邊界🙎🏽♀️,學科與學科也可以跨越邊界⏱,人文社會學科與自然科學學科的結合極大的拓寬了人類視野。

—19必一体育孟令雨

通過講座🏄🏻♂️,我加深了對“跨文化”這個詞的理解💃🏿,也看到了跨文化交際的前沿以及巨大的學術潛力🐢𓀜。在全球化的今天😲,跨文化交際越來越頻繁,有好處也有問題🧛🏿♀️,這類研究將給我們新的視角和解決辦法。

—18必一体育翟彩杏