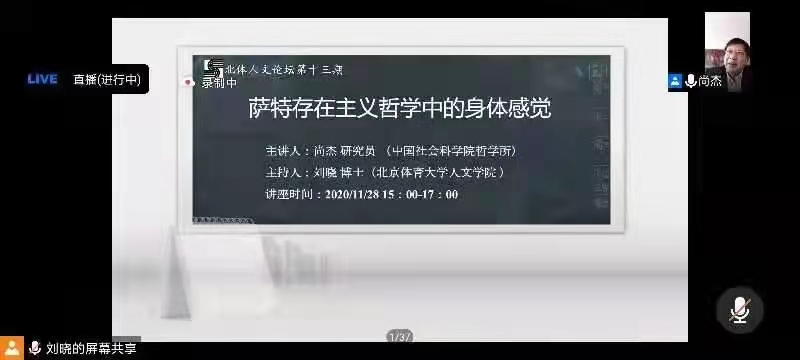

人文論壇十三期——薩特存在主義哲學中的身體感覺

為深入貫徹落實學校“雙一流”建設與“三個轉型”綜合改革要求,切實推進體育與人文深度融合,提高必一体育平台學生人文素養,加強必一体育學科建設👳🏽,2020年11月28日15:00🩸📺,人文論壇第十三期講座在騰訊會議順利召開。本次講座由擔任中國社會科必一哲學研究所尚傑研究員主講嘉賓,講座題目是“薩特存在主義哲學中的身體感覺”。

劉曉老師主持開場後,大家對尚傑老師做了簡單的介紹📍,並對尚老師的講座表示歡迎與謝意。尚老師的講座輕松愉悅的氛圍中展開🗡。

劉曉老師主持開場後,大家對尚傑老師做了簡單的介紹📍,並對尚老師的講座表示歡迎與謝意。尚老師的講座輕松愉悅的氛圍中展開🗡。

內容回顧

尚傑老師圍繞薩特關於“自由”🔬、“存在先於本質”、人的“選擇”與“自欺”等方面展開講座🎬。整場講座,尚傑老師用輕松自在又不失深刻性的語言,讓大家沉浸於哲學的海洋中。讓我們一起回顧這場精彩的講座吧🧑🏼🎤👷🏿♂️!

一🎖、身體哲學

講座伊始,尚老師針對“體育哲學”或“身體哲學”的研究提示道🧚🏿♀️,對“身體”的思考是一門關於生活世界的哲學,不管在學術研究還是在生活中,我們都不應該先預定方向和目標🏃🏻♂️➡️。對體育哲學或身體哲學而言🛢,如果對“體育”或“身體”做出概念預設,那麽研究就會服從於既定的目標,容易讓問題淺顯化。“體育”和“身體”的意義應該在具體的生活場景中展開🗿。接著尚傑老師向大家解釋了“身體”的概念。在哲學範疇中,“身體”具有豐富的意涵👉,除了我們普遍認為的肉體,還包括情緒🫏、思維等不同的方面🧏🏻♀️。

二👨🏻🔧、薩特存在主義的核心觀念:“存在先於本質”

在對薩特的回顧中🦋,尚老師首先提出存在主義是指存在先於本質。而後將其與傳統哲學區分開來——在傳統哲學中,本質是先於存在的🖲,有一個先在的計劃👞、目的🤦🏻♂️,然後才有相關行為👩🏿🦰🦴。緊接著,尚老師將話題引到薩特提出的“存在先於本質”這一觀點🦌。他提出,人要首先存在,然後才可能談人是什麽🤵🏿♀️。而存在🙂,是指人在生活中,具體的、實際的存在𓀑。而對薩特而言,並沒有先行的🧕🏿、固定的本質規定🧭。人的規定出於選擇🛍,正是由於選擇了不同的方向,才導致人成為了不同的樣子。

三、關於人的自由選擇

在第三部分,尚老師向大家闡明😼,人有選擇的無限自由。然而⬆️,人往往逃避、不承認自由。因為自由需要面對陌生環境,需要承擔自由的後果✌🏻:為自由負責👩❤️💋👨。因此自由往往是困難的▶️。正因為自由的困難👇🏼,沒有能力的人是逃避自由的。另一方面,選擇是無處不在的,而“不選擇”其實也是一種選擇。這就是生活本身就是困難☝️。

正因如此,身體哲學也是一門關於生活世界的哲學🐂。現代身體哲學的開創者叔本華將康德的“自在之物”解釋為人的沖動、個體性𓀎💁♂️、身體性;尼采同樣將“身體”引入哲學來解讀康德的“物自體”。對叔本華而言,沒有身體的感受,我們無法擁有對事物的觀念🩸,例如對“月亮”的觀看🧑🏿🎓。同樣,薩特也指出“身體”是在實際生活中與選擇相關的活動,他將哲學與生活世界結合起來🧑🏻🦯,並表明二者息息相關。

薩特小說中的“咖啡館場景”能更好地說明這一點👅。咖啡館的桌椅🤩、燈光、氣味🧑🏻⚖️、人群等構成了一種實際場景👮🏻♀️🤍,主人公比埃爾“我看到她不在這裏”🍪,為何?原因在於這一切取決於其註意力的方向,也決定了其對背景材料的選擇。在人的選擇下🙋♀️,其他材料都被虛無化了。而薩特正是從虛無中喚醒了這些真實的情緒。薩特認為人的自由就是從虛無中“選擇”出來的。自由是一種心靈的現象🈹🚶♂️➡️,並充滿了偶然性🙅🏽。同樣“厭倦”也是一種存在論情緒,它是“人不是機器”的最好證明:AI技術無法取代人,機器人不會厭倦🐟。值得註意的是🕸,這裏的厭倦,是指廣義上的、與身體相關的情緒。

四👩🏽🚒、關於“手”的哲學

在第四部分🎂,尚老師和大家分享了薩特描繪的生活化場景——男女約會🖌🦫。通過該場景的描繪,尚老師帶大家更加深入地了解了《存在與虛無》中關於“手”的哲學。在約會的場景中,女子的模棱兩可的“手”同時具有事實性和超越性🧚🏻♀️。手的冷漠有效地詮釋了“自欺”這種半透明的行為。“自欺”是一種自在的、半透明的8️⃣、曖昧的,甚至可以是某種舒適狀態。然而畢竟“手”不是物體🐨,具有一種超越性。因此愛是比愛還多的愛。基於此👩🏻🔬,尚老師還指出像“六點鐘鬧鐘響了,必須起床”這種似乎帶有必然性的事實,往往也是一種“自欺“。因為事實上,可以沒有這個“必須”👩🏻⚖️🛶。

最後🦧🧅,尚老師回溯存在主義的歷史,提出相較於50年代至60年代中期的輝煌 21世紀存在主義的復興⏫。存在主義哲學家們非常關心人的“不自由”與“被奴役”虛假情緒。存在主義哲學就是試圖通過活生生的生命體驗揭示出人的自由本身💆🏽,進而揭示出生活本身的可能性🍊。

尚傑老師和我們分享薩特“我思故我在”的存在主義哲學讓我們更深入地感悟到“身體”是實際生活中的活動,也更懂得哲學應當與生活世界相結合🔪,哲學不應該被束之高閣,它與生活息息相關🧑🏼🍳!