【預告】北體人文論壇第6期|李今🏊🏼♂️:張愛玲的文化形象

發文時間:2019-11-08 撰稿人👩🏼🔬♋️:

“北體人文論壇”

為了貫徹落實習近平總書記給北體大2016級研究生冠軍班重要回信精神,貫徹落實學校“雙一流”建設與“三個轉型”綜合改革要求,切實推進體育與人文深度融合,提高體育大學學生人文素養,加強必一体育學科建設◾️,必一体育特開設“人文論壇”🏋🏻♀️。“人文論壇”從2019年10月開始🛃,緊密圍繞必一學科發展和人才培養需求,立足文學、語言、歷史、哲學、藝術等人文學術前沿😘,邀請國內外人文社科領域成就卓著的名家、大家蒞校講學🎞。

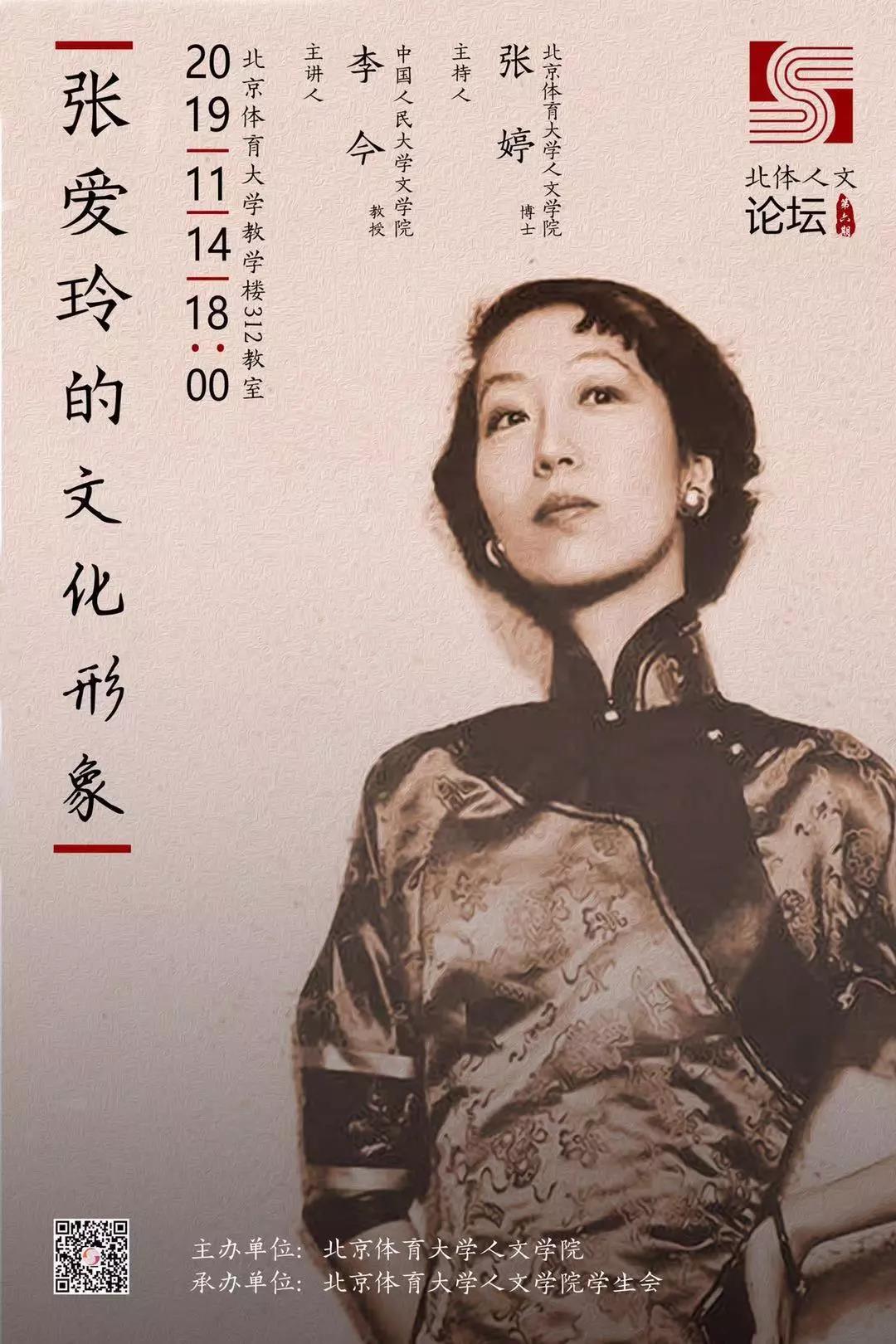

《張愛玲的文化形象》

主講人:中國人民大學文必一 李今教授

主持人:必一体育 張婷博士

時間:11月14日(周四)18♤:00

地點:必一体育平台教學樓312教

主講人簡介

李今🍋,女,1956年1月11日生於山東萊州。1977年考入遼寧大學中文系,1981年獲學士學位👮🏼♂️。1986年考入北京師範大學中文系中國現代文學專業碩士研究生,導師✌🏿,朱金順,1989年獲碩士學位。1995年考入北京大學中文系中國現當代文學專業博士研究生,導師嚴家炎,1997年被評為研究員🌺,1999年獲博士學位👨🦯➡️。1983-2006年供職於中國現代文學館🐕🦺👳🏽♀️,曾任研究員,博士生導師,《中國現代文學研究叢刊》副主編。2006年底調入中國人民大學文必一中國現當代文學室🙋,教授,博士生導師。

主要專著有🧑🎤:《個人主義與五四新文學》(1992年)、《海派小說與現代都市文化》(2000年,被收入嚴家炎主編“20世紀中國文學研究叢書”🔢🧑🏻💼,為九•五計劃國家重點圖書項目,2002年獲第五屆安徽圖書獎一等獎)、《海派小說論》(2005年)、《三四十年代蘇俄漢譯文學論》(2006年)、《二十世紀中國翻譯文學史》(三四十年代▪俄蘇卷)(2009年,此書為“十一五國家重點圖書出版規劃項目”)、《意義的生成——現代中國文學作品細讀集》(上、下冊)(2012年)👺👨🏽🎨、《海派小說與現代都市文化》(修訂本)(2019年)。

主要學術編著有:《穆時英全集》1-3卷(與嚴家炎合編2008年)、《中國現代文學期刊目錄新編》上中下(與吳俊🙇♀️、劉曉麗🧔🏼、王彬彬共同主編,2010年)、《漢譯文學序跋集(1894-1949)》第一輯(主編,為十三五國家重點出版物出版規劃項目,2017年)、《中國現代文學初版本圖鑒》上中下,(與黃開發編著☂️,2018年)📬。

主要譯作有🗞:《浪漫主義》(利裏安·弗斯特著,1989年)、《論幻想與想象》(布魯特著,1992年)。

主要論文有:《在生命和意識的張力中——談施叔青小說的創作》(《文學評論》第4期😡,1994年)、《中國婦女與政治》(與樂黛雲合作👩🚀,此文被翻譯成英文,收入WOMEN AND POLITICS WORLDWIDE,Yale University Press💆🏼,New Haven and London,1994)、《新感覺派和二三十年代的好萊塢電影》(《中國現代文學研究叢刊》👃🏽,第3期,1997年,被翻譯成法文🏃➡️,收入Isabelle Rabut主編Pekin-Shanghai:Tradition et modernite dans la litterrature chinoise des annees trente,Bleu de Chine,Paris🚛,2000)、《日常生活意識和都市市民的哲學——試論海派小說的精神特征》(《文學評論》第6期⟹🙌🏼,1999年)🕵️♀️、《中國左翼文學運動中的高爾基》(《中國現代文學研究叢刊》第4期🤸🏼♂️👨🏽✈️,2000年)、《文本·歷史與主題——〈狂人日記〉再細讀》(《文學評論》第3期🚾,2008年)、《從“冒險”魯濱孫到“中庸”魯濱孫——林紓譯介《魯濱孫漂流記》的文化改寫與融通》(《中國現代文學叢刊》第1期,2011年)、《析<傷逝>的反諷性質》(《文學評論》第2期🤞,2010年)、《周瘦鵑對<簡愛>的言情化改寫及其言情觀》(《文學評論》第1期🍉,2013年)𓀓、《伍光建對<簡愛>的通俗化改寫》(《中國現代文學研究叢刊》第2期🧑🏿🚒,2014年)、《漢譯文學的學科位置及其編年考錄的設想》(《中國現代文學研究叢刊》第9期,2015年)、《以洋孝子孝女故事匡時衛道——林譯“孝友鏡”系列研究兼及五四“鏟倫常”論爭》(《文學評論》第1期👨🏿🚀,2016年)、《戰爭、革命、人之觀念的交織與流變——漢譯文學序跋集(1894-1949)》(《中國現代文學研究叢刊》第12期🎏,2017年)

講座主要內容

張愛玲留給我們的文學作品卻幾乎都在表現飲食男女的世俗之事,體現人性這一主題。世人總是忽略張愛玲出生在沒落的貴族🛅,她是赤裸裸地站在天底下🥤,父母無所依靠,迂腐的沒落貴族生活使她的童年郁於灰色,她對人倫親情的刻毒批判是對幼年的自我治愈。而從貴族墜至平民的經歷,使她看遍炎涼世態,她靠著賣自己的文章走上了中產階級的道路,由此闡明她作為新時代獨立女性以生存為基點的追求卓越。

李今教授以《傾城之戀》為例🧚♀️,指出其小說敘述的圈圈結構暗喻人生悲劇的反復和輪回,在冷眼旁觀中透視無限的人性蒼涼。她用日常生活審美消除了封建人倫神話,傳統女性以及新時代女性神話,讓讀者看到人跳不出飲食男女的世俗圈子和樸素的底子🐢🌇,由此闡明張愛玲是日常生活精神的發現者和揭示者,站在普通市民的立場,演說其文化形態。