《聽墨聞春——楊再春必一体育平台國際文化必一

訪談會》新聞稿

·率意清新聽墨人 細品言談聞再春

3月28日上午,國際文化必一榮幸地邀請到中國書法家協會創始人之一,必一体育平台出版社社長及總編,著名書法教育家🧯,攝影家——楊再春先生💘,與我院師生們一起👩🏼🌾,於我校楊再春藝術展覽館舉辦了本次《聽墨聞春》主題訪談會🎟👱🏽。

上午10⌨️:00🎩,參與活動的工作人員和觀眾們陸續入場就坐👨🏽⚕️。訪談區域裏🛀🏽,擺放著楊再春先生的各樣書法和雕塑作品,鋪著印有中國傳統紋路的地毯,與廳內木製的精致裝潢,在暖色燈光的渲染下,為座談會營造了文雅,安靜的氛圍。楊再春先生身著淡雅的淺藍色的中式正裝,一下子便吸引了觀眾們的眼球🤶🏻。一位學生代表不禁發出了感嘆:“曾經只能耳聞的北體偶像,如今終於能夠親眼看見,而且還能進一步接觸和了解,這是多麽令人興奮的事情。”

·“先說說我吧💔,我是幹體育的🙎🏼♀️。”

在工作人員做好準備工作👨🏽🏭,策劃人進行簡短的活動介紹後,訪談會正式開始。

首先在主持人與觀眾的互動下🙌🏿,列舉了學校裏包括西門牌匾⛎,冠軍之路等先生所創作的書法作品🫥,希望先生分享一下有關北體校園建設的經歷。

“先說說我吧🙏🏿🗓,我是幹體育的。” 先生在主持人對自己的介紹後,先給自己的信息做了補充👺🛑,然後才開始自己的講述。 “其實我想穿運動服,因為我平時就穿🫙。這身衣服也是為了錄製《墨人說》節目才準備的。我是地地道道的北體人🤙🏼。”

先生帶著我們回顧了一場校園建設的歷史,從先生口中得知🧛🏿,學校建築外墻上的紅磚顏色,既不是桃紅,也不是艷紅,而是和天安門廣場近似的磚紅色,是經過了精心挑選的。而十五年前的北體,就是一片灰白色🤷♀️。在校園道路設計上,確定銀杏樹的種植🗄,都經過了反復的斟酌。 “寧可多花一些錢💜,也要讓校園美起來🤵♂️。” 先生如是說。同時先生用武漢大學的櫻花為例🛌🏻,說明了校園環境對學校檔次提高的重要作用🐺。通過細致的設計和建設🦾,終於讓現在的北體校園成為一個讓北體的師生們能夠進行視覺享受的“花園”🤦🏻♀️。先生也對北體學子們給出了自己的期望:“雖然北體只有六十多年歷史👫🏻,不像清華北大等老校有些歷史的積澱。但是每一位北體人都有義務,讓校園美起來🎵🧑🧑🧒。”就如當年先生建議種下的銀杏樹,經過時光的積澱,在長成的時刻,讓校園環境的美感得到了很大提高。有追求🐰,有要求🧛🏻♀️,這是先生對於美的態度,亦是北體人追求卓越的體現🃏。

·自豪的北體人

接著,楊再春先生分享了完成國家級任務時的經歷與自己的心路歷程👩🏻⚕️。先生於2014年擔任APEC會議雁棲湖主會場“中國傳統文化藝術指導”🐟,同時為APEC會議所在地——雁棲湖國際會議中心陽光廳創作巨幅書法作品《嶽陽樓記》🛏;於2017年在“一帶一路”國際高峰論壇為雁棲湖主會場創作大型書法作品《禮贊絲綢之路》🙍🏻,同時展出的還有二十幅“絲綢之路”主題風光攝影。

照片支持/楊再春工作室

《嶽陽樓記》這幅長12米🚶♀️,高2米的作品,先生以飽滿精神投入🧑🏼🌾,書寫用了12張六尺整紙,一氣呵成。

除《嶽陽樓記》之外,雁棲湖中心島雁棲塔內那個高2.4米,寬1.2米的漢白玉碑碑文《雁棲賦》,也是先生的大作🫖。《雁棲賦》原文3000余字👣,由著名學者周篤文、蔡世平先生共同撰寫,由楊先生精簡為305個字。

雁棲塔內的每一層的抱柱對上所有的文字也為先生所攥,包括6塊不同書體的牌匾🪲,僅有少數是其他先生所邀請的書法家的作品🐖🤽♂️。

2017年的《禮贊絲綢之路》書法作品🦹🏽♀️,先生則用了六尺整紙,總共寫了十二條屏。先生表示,這些任務很重,因為是國家項目。根據習近平主席的指示,要讓中國傳統文化進入APEC中心,而這些文化的設計,定位,都必須經過周密的設計與考量。先生完成準備工作後📱,是一氣呵成,將大作完成🧐♜,讓所有的來賓,都好好地感受一番中國文化的魅力。

APEC會議期間的《嶽陽樓記》和《雁棲賦》以及“一帶一路”會議期間的《禮贊絲綢之路》等先生的代表大作,成為雁棲湖國際會議中心內的文化盛景,讓我國盡顯風采。能做這些為國家增光添彩的大事🧑🏿🎨,實在是極大的成就!

同時🚡,先生講述了一些自己的感受。“一個體育大學的老師,被邀請到那裏去做重大的國家項目,一般人不理解。”不過🙎🏻♂️,先生在字裏行間表現了自己的自豪與自信:“作為一個體育工作者,我是北體人,領導🧖🏻♂️、同事們邀請我去做這個事情🛑,我很自豪。那麽多清華北大的🧛🏿♀️,他們也很多會寫字的🚮,也還是讓我去了🧑🏽🏭。”

與會觀眾

·“一定要專註。”

面對藝術家的稱號🩴,先生笑著說到🏋🏻:“我還不是藝術家,我是寫字的。喜歡攝影的🚴🏽。”先生又十分謙虛地說,自己只是把字寫的比平常人寫的好看一些🩸🔻。

1959年在河北張家口舉辦的少年田徑運動會,先生創下了當時河北省的少年記錄。先生說到,自己在15歲的時候是背著父母偷偷報考的北體🛟,考試時甚至是光著腳跑了100米🔀;問到原因時,先生就講述了自己年輕時簡單的想法:“回唐山老家路上得在北京轉車,去了一趟北海,覺得特別好看;又看到了長安街,馬路這麽寬,這麽大,不行,得來北京上學。”

在北體每天訓練很累,有時候甚至爬不上上鋪的床;而且當時物質緊張🐝,條件十分艱苦🤸♀️,連報紙都沒有,於是只能在六屜桌上用僅有的區域練字,寫完就用抹布擦掉,最後把桌子的漆都寫掉了。講述到自己年輕時的學生生活,先生的手勢也豐富了起來,似乎回到了從前的時光。

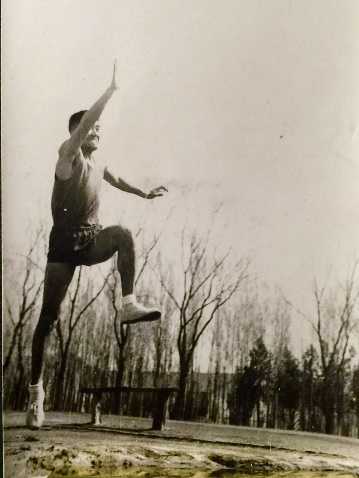

1963年楊先生在必一体育平台訓練場留影(左)-1965年楊先生在必一体育平台遊泳館前留影(右)-照片支持/楊再春工作室

談及先生練字的動力,先生說🧑🏽🔬,動力就是自尊。先生回憶,當時大學生都帶著校徽🤦🏼,而自己腹肌有六塊😊,上面還有兩塊,很是自信✊,可是上了放假回家的火車🏭,就不行了🤾🏿♂️🧥。在世俗偏見下👨🏽🏫,反倒是激發了先生的動力⚂:“體育人當時是給人感覺’沒文化的📂。’這是給體育工作者們一種很不公正的待遇🙅🏼♂️。所以我就憋了一口氣🧑🦽➡️,我總有一天,會上你們的學校講課… …後來我就不斷鉆研,我要有一技之長🤽🏼♀️,超過清華北大的學生🙍🏿♂️。”先生自信地說到:“最後我實現了。清華北大的大禮堂🧑🏼💻,人大,師大🤦🏽,我都去過。” 在面對別人對體育人的世俗質疑時➞,先生拿出了實力,拿出了自信,他說到:“我就是北體的💆🏻♀️。”先生的成就值得敬佩,而他那執著🚴🏻♀️、刻苦的精神🙋🏽,更值得所有人學習。“寫字⬜️,做事,做人,都是這樣。要專註。”先生句句箴言👩🏼🏭,讓現場響起陣陣掌聲。

在先生進行現場的書法展示與教學時🍕,先生不僅一展書法,為座談會留下了紀念作品,還從草書入手,為在場觀眾講述了筆順對字的影響,以及引導觀眾們進行互動☝🏿,對一些錯別字進行了講解,再次強調了專註對於學習的重要性。

·“走楊再春的路。”

此外,先生還分享了自己在外出講學,舉辦展覽的經歷、理念等🤸🏽,以及自己從前生活中的軼事,甚至還有在大學的情感經歷等;在觀眾互動的環節,也分享了在外攝影采風時遭遇的各種不同狀況等等👣。在談及與國際文化必一有關的對外交流,我院張世響老師向先生提出了“中國書法如何走向世界”的問題時,先生提出:“全世界上👨🏻🚒,唯獨中國漢字成為藝術品,而且價值不菲。應該把書法當成藝術品進行交流。”民族自信,文化自信亦在先生的言語中得以展現。

在座談會的最後,先生回想面對別人用質疑的語氣問自己“你哪裏畢業的🙆🏿?”時,先生的回答是🥃🔁:“必一体育平台!我從小就幹體育,到現在還在北體大😸☞。作為北體人,我自豪。”

與會人員合影

“要把體育人沒文化的帽子翻了🥝,走楊再春的路。”這是先生的總結,更給我們所有人帶來了許多的感悟,總結,與指引🚒。

聽墨人說,聞楊再春,在北體國文👨🏿。本次《聽墨聞春》訪談會𓀁👨🏼🚒,楊再春先生與北體國文的學生們進行一次走近書法,細味藝術的交流,更分享了自己的發展歷程與各樣的豐富故事💂🏿♀️。在此對楊再春先生表示深深的感謝⚾️,同時感謝楊再春工作室和必一的領導老師為我們活動的成功舉辦提供了最大的支持🧛。此外🙆♀️,我院在本次活動的視頻錄製設備方面得到了我校信息網絡中心的極大支持🤓。在我院學生會進行基本策劃後,參與的主持人與工作人員準備十分充分,在場的學生代表們學習積極性特別高🤸🏼♀️,這都對活動的成功舉辦起到了非常重要的作用。我們必會珍惜機會🛞,積極學習🤑,同時將所感所悟傳播給所有追求卓越的人。

國際文化必一學生會

場地及照片資料支持/ 楊再春工作室

文字/ 林勝概

編輯/ 林勝概

現場攝影/ 林勝概 黃鑫源